2025-11-05 18:22:37 行业资讯 148

显微成像系统,显微镜,成像系统,目前的超分辨荧光显微技术的分辨率、速度、成像深度等因素不易兼得,虽然可以通过优化显微镜硬件设置在一定程度上解决和平衡,但也无法克服其物理限制。

一、背景介绍

光学远场显微镜可以对活体样本进行非侵入成像,揭示生命活动的物质基础和基本现象,但其有限的空间分辨率(横向250 nm、纵向800 nm),制约了在生物医学上的应用。超分辨荧光显微技术自2014年获得诺贝尔化学奖后,基于相应物理理论和化学方法提升空间分辨率的手段已获得了长足的进步。其某一单一参数都得到了质的提升,例如空间分辨率可优于1 nm,以及时间分辨率可达到数百赫兹以上,不同显微仪器成功落地并成为生命科学领域重要的观测工具。

然而,目前的超分辨荧光显微技术的分辨率、速度、成像深度等因素不易兼得,虽然可以通过优化显微镜硬件设置在一定程度上解决和平衡,但也无法克服其物理限制。因此,提高显微成像性能的计算成像方法变得尤其重要,应用纯数学计算手段,解卷积算法可以突破这一限制,进而可以更好地恢复生物信息。

本文综述了解卷积方法的技术原理和基本发展过程,并重点介绍了解卷积技术在结构光超分辨显微镜(SIM)、共聚焦显微镜(ISM)、受激发射损耗荧光显微镜(STED)、荧光涨落显微镜(SOFI)上的具体应用和重建性能。

二、关键技术进展

2.1 代表性解卷积技术简介

从信号与系统的角度来看,光学远场显微成像系统是一个典型的线性系统,该系统利用传递函数编码荧光信号,再由光电探测器收集这一编码后的光学信号。受到衍射的影响,光学远场显微系统的传递函数并不是严格的狄拉克函数,其在空域上可以近似成一个具有相应方差的高斯函数,在频域上则可以近似成一个低通滤波器,这也是所谓的光学系统中的“衍射极限”。显微镜最终获得的图像是真实荧光信号卷积显微系统的点扩散函数(PSF)的结果,而从采集获得到的显微镜图像中估计真实荧光信号(达到超分辨效果)的命题,是一个典型的病态逆问题,因此在较长一段时间内研究者们尝试了不同的优化手段去提升重建效果。

最早的经典解卷积技术之一,是于1949年由N. Wiener提出的正则化直接逆滤波解卷积方法,也称为Wiener解卷积。Wiener解卷积方法通过加入正则化项,使得求解结果更加稳定,避免了直接逆滤波方法带来的噪声放大问题,因此在实际应用中得到了非常广泛的应用。1951年,L. Landweber提出了LW迭代算法缓解直接逆滤波的放大噪声效应,但不是直接求极值,而是利用梯度下降方法来迭代求解最优。

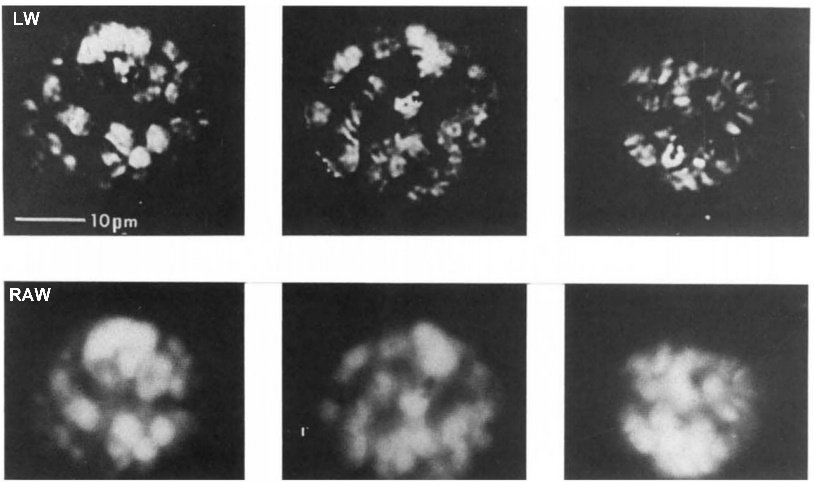

即使当时的计算资源十分有限,这一解卷积技术一开始就被广泛关注和期待。最早的生物应用可以追溯到1983年,D. Agard与J. Sedat于Nature发文,如图1所示,利用LW解卷积方法去除离焦信号更好的观察了细胞核染色体的三维分布。但随着时间的推移,传统解卷积方法对于噪声的敏感限制了其广泛使用与推广。

图1 解卷积生物应用[1]

对于不同的显微镜系统,不同的成像目标,由于复杂而不同的噪声模型和背景情况,一直没有一个通用有效的方法求解这样的逆问题。2022年,作者团队提出稀疏解卷积技术,从荧光成像的前向模型出发,并耦合信息理论,压缩感知模型与奈奎斯特采样定理,提出基于联合约束模型的重建方法。将解卷积的原初目标应从“解码真实信号分布”退到“有效提升分辨率上”,总结出由显微镜PSF大小介导的相对稀疏性与时空连续性的概念。其中范数空间稀疏性约束扩展高频信息,而Hessian空时连续性则约束这个过程,使得该方法能够鲁棒地提升分辨率与信噪比。

2.2 解卷积技术在荧光显微镜上的应用

(1)基于解卷积算法的结构光显微成像

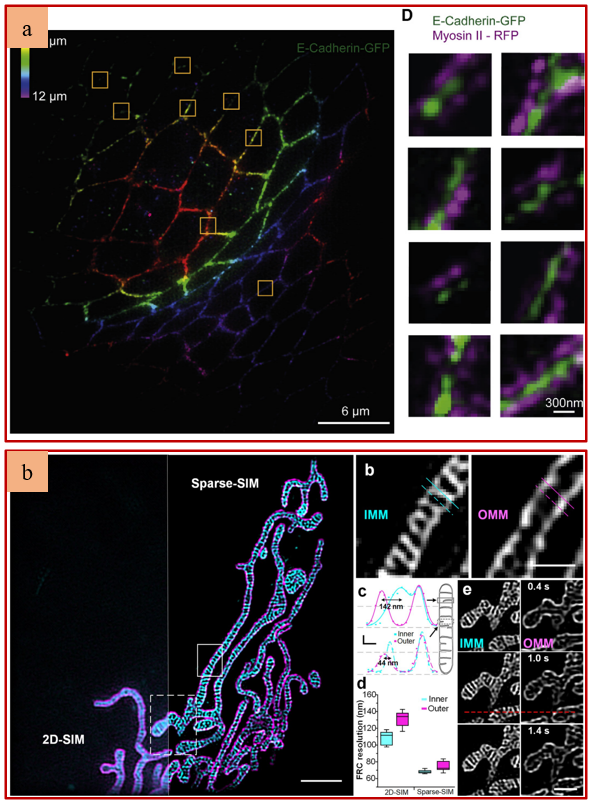

2008年,M. Gustafsson首次提出干涉周期性结构光超分辨重建技术框架,主要分为参数确定、频率成分的分离与拼接、最后通过Wiener解卷积进一步去除多余频率成分提升信噪比(Wiener-SIM)。2012年,A. Sentenac课题组提出利用不规则的散斑照明样本,经过多次测量得到照明序列,再利用联合解卷积得到最终超分辨效果。2021年,该课题组提出一种新的处理框架,将这一体系称为随机照明显微镜(RIM),效果如图2(a)所示。为了进一步提高在给定光子通量下SIM的有效分辨率,2022年,作者团队提出稀疏结构照明显微镜(Sparse-SIM),在不改变现有光学设置条件的前提下,利用稀疏解卷积将SIM的分辨率提高了2倍。以高达564 Hz的帧成像速度实现了约60 nm的空间分辨率,实验结果如图2(b)所示。

图2 基于解卷积的结构光显微成像结果。(a)RIM成像结果[2];(b)Sparse-SIM成像结果[3]

(2)基于解卷积算法的共焦超分辨显微成像

由于单点扫描策略极大地降低了时间分辨率,H. Shroff课题组在2012年提出了多焦点结构光照明显微镜(MSIM)系统。如图3(a)所示,MSIM重建主要分为四步:首先用稀疏的多焦点激励模式激励样本来重建图像,并在每个荧光焦点周围应用数字针孔;对所得到的图像进行2倍缩放;之后累积所有这样的针孔图像和缩放图像的总和。最后对总和图像进行RL解卷积生成MSIM图像。2013年,J. Enderlein课题组提出了基于转盘共焦的ISM系统(CSD-ISM系统)。CSD-ISM重建过程与MSIM类似,如图3(b)所示,不同之处是其将自动数字定位焦点位置更改成了需要参考图像,最终也实现了约2倍的分辨率提升。2022年,作者团队将稀疏解卷积模型应用于转盘共焦结构光超分辨显微镜(SD-SIM),有效提升了低信噪比图像重建质量。如图3(c)所示,Sparse SD-SIM实现在标记的活体COS-7细胞上进行四色(溶酶体、线粒体、微管、细胞核)连续的长时程成像,并且相比其他方法该模型可以更好地提升内质网图像的对比度和分辨率。

图3 基于解卷积的图像扫描显微成像结果。(a)MSIM重建原理[4];(b)CSD-ISM重建原理[5];(c) Sparse SD-SIM成像结果[3]

(3)基于解卷积算法的受激发射损耗显微成像

2019年,I. Testa课题组提出智能可逆饱和光学线性荧光跃迁算法——smart RESOLFT。Smart RESOLFT使用RL算法进行多图像解卷积来组合图像中的信息,从而提高RESOLFT图像的信噪比,最终提高了有效分辨率,重建结果如图4(a)所示。2022年,作者团队利用稀疏解卷积方法处理STED超分辨数据(Sparse-STED)进行联合超分辨,如图4(b),可以准确地解析在STED图像中模糊在一起的核孔。

图4 基于解卷积的受激发射损耗显微成像结果。 (a)smart RESOLFT重建结果[6];(b)Sparse-STED成像结果[3]

(4)基于解卷积算法的涨落显微成像

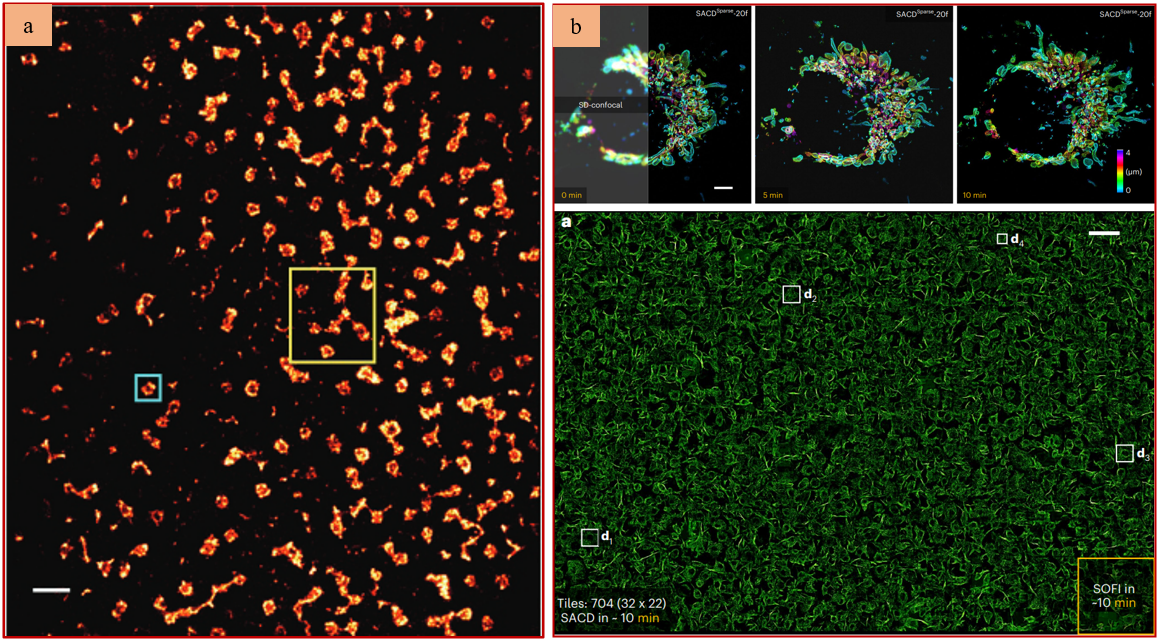

2017年,徐平勇课题组提出单分子引导贝叶斯定位显微镜(SIMBA),通过假设一定数目的应荧光分子卷积系统点扩散函数,并建模推导时间序列的发光行为,推测荧光分子的方位形成超分辨结果,其实验效果如图5 (a)所示。2023年,作者团队提出自相关两步解卷积技术(SACD),将RL解卷积应用于原始图像序列预处理,以提高有效的开关对比度,并通过后解卷积进一步扩展分辨率。SACD可实现三倍左右的三维分辨率提高,只需要20帧累积测量,对比传统SOFI实现了~100倍的时间分辨率提升,实现对活细胞的超分辨四维成像和高通量成像,实验结果如图5 (b)所示。

图5 基于解卷积的涨落显微成像结果。(a) SIMBA成像结果[7];(b)SACD成像结果[8]

三、总结与展望

近年来,通过在多个角度结合解卷积计算手段,各种模态的超分辨重建技术的发展有效增强了活细胞成像的应用边界。此外,随着深度学习的不断发展,其在显微成像领域的应用越来越受到研究人员的关注,深度学习算法与解卷积技术的深度结合也必然会推动未来活细胞成像领域的深入发展。但计算手段的革新,以及超分辨技术的发展所带来的分辨率提升需要领域开发更精细的无参考成像质量评估手段。2023年,作者团队提出滚动傅里叶环相关(rolling Fourier ring correlation,rFRC)方法,可以被用于评估超分辨尺度下的重建不确定度。该方法可以通用、无参考地生成超分辨尺度下像素级误差定量图,为生物分析精确定位可靠性较低的区域,有望客观自动化地确定超分辨重建参数以及成像质量。

参考文献: 中国光学期刊网

您好,可以免费咨询技术客服[Daisy]

欢迎大家给我们留言,私信我们会详细解答,分享产品链接给您。

免责声明:

资讯内容来源于互联网,不代表本网站及新媒体平台赞同其观点和对其真实性负责。如对文、图等版权问题存在异议的,请联系我们将协调给予删除处理。行业资讯仅供参考,不存在竞争的经济利益。